La postérité réduit souvent les artistes les plus inventifs à leurs œuvres les plus aimables. Tel est le sort du compositeur Erik Satie, un siècle et demi après sa naissance. Ses célèbres et soyeuses « Gymnopédies », qui meublèrent tant de génériques, reflètent mal la personnalité abrasive de ce communiste de la Belle Époque.

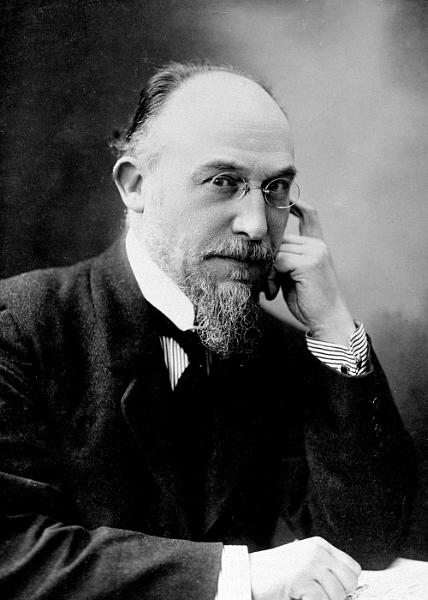

Il est troublant de dresser le portrait d’Erik Satie (1866-1925) ; il est délicat de faire le tour de sa personnalité. Il résiste, fait des blagues, vous tourne le dos et rentre toujours à Arcueil s’enfermer dans son gourbi où personne n’est admis. L’évoquer est un exercice inquiétant d’équilibriste. De qui parler ? Du jeune homme révolutionnaire en costume de velours ou du Satie définitif en costume de notaire ? Du Satie qui, à pied toujours, se rendait chez les Noailles au faubourg Saint-Germain ou de celui qui, à Arcueil, « se couchait dans le fossé et faisait l’ivrogne (1) » ? Du pianiste du cabaret Le Chat noir ou de celui du patronage laïque d’Arcueil-Cachan ? Et puis, il y a ses dessins, il y a ses écrits, il y a les Vexations à répéter 840 fois de suite. Il dit : « Pour jouer ce motif, il sera bon de se préparer au préalable, et dans le plus grand silence, par des immobilités sérieuses. » Bien. Quinze heures de musique, que John Cage et neuf autres pianistes joueront pour la première fois en 1963.